Jusqu’à présent, de nombreux gestionnaires de réseau de distribution ont surtout misé sur le renforcement du réseau et son adaptation à la puissance nominale des installations solaires intégrées. Cette voie est coûteuse et devra évoluer dans un avenir proche avec les nouvelles possibilités légales.

Texte : Beat Kohler

Le réseau électrique est une machine aux dimensions insaisissables. Selon les données de Swissgrid SA, exploitant du réseau de transport, l’ensemble du réseau électrique suisse mesure environ 214 000 kilomètres. L’ensemble de ses lignes ferait donc cinq fois le tour de la Terre. L’électricité circule dans ce réseau depuis les producteurs jusqu’aux consommateurs. Le réseau électrique suisse est relié à l’ensemble du réseau électrique européen par le réseau de transport. Cette interconnexion trouve également son origine en Suisse. C’est au poste de transformation de Laufenburg que les réseaux électriques allemand, suisse et français ont été interconnectés pour la première fois en 1958. Depuis, l’électricité circule donc au-delà de toutes les frontières. Cela ne facilite pas la tâche pour l’exploitation de ce réseau. En effet, le réseau lui-même ne peut pas stocker d’électricité. A tout moment, la quantité d’électricité injectée dans le réseau doit correspondre à celle qui est prélevée ailleurs. Les fluctuations – c’est-à-dire une consommation ou une production d’énergie trop élevée – peuvent entraîner des goulets d’étranglement sur le réseau. Il existe différentes possibilités de remédier à ces goulets d’étranglement. La plus connue chez nous est sans doute le stockage de l’électricité en cas de forte production. Par le passé, ce sont surtout les lacs d’accumulation qui servaient de tampon pour l’équilibre. Actuellement, on y ajoute surtout de plus en plus de batteries. Pourtant, la stabilité du réseau électrique est une préoccupation constante. Ceci en raison de la peur des pannes de courant. Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, où l’électricité est omniprésente, une panne de courant prolongée aurait des répercussions massives sur l’ensemble de la société. C’est pourquoi la préservation de cette grande machine et son adaptation à un nouveau monde énergétique sont actuellement si importantes dans la politique et l’économie.

À QUEL NIVEAU CELA SE JOUE-T-IL ?

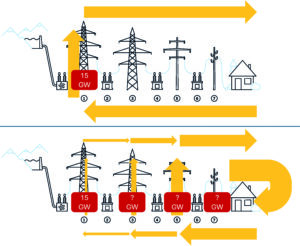

Notre réseau électrique comporte plusieurs niveaux. Les grandes centrales électriques ainsi que les importations de l’étranger alimentent notre réseau de transport en électricité à très haute tension. Le fait que la tension doive être aussi élevée – soit 380 000 ou 220 000 volts – est lié aux caractéristiques du courant alternatif. Les pertes d’énergie, lorsque l’électricité est transportée sur de longues distances, sont moins importantes avec une tension élevée. Mais cette très haute tension n’est pas adaptée à l’usage domestique. Dans nos prises de courant, le courant a généralement une tension de 230 volts. Plus le courant est proche du consommateur, plus il est transformé vers le bas. Cela se produit sur sept niveaux de réseau au total. Le courant circule aux niveaux 1, 3, 5 et 7. Les niveaux 2, 4 et 6 sont des niveaux de transformation, où la tension est adaptée – transformée – pour les niveaux de transport supérieurs et inférieurs. Depuis le niveau 1 de très haute tension, le courant est transformé en tension de 36 000 à 150 000 volts pour la distribution régionale au niveau 3. On peut comparer cela aux grands centres de distribution des détaillants, qui transbordent les marchandises destinées aux centres régionaux dans de gros camions. Au niveau 5, le courant circule à une tension moyenne de 1000 à 36 000 volts. Il s’agit du petit camion de livraison qui achemine les marchandises du centre régional vers le magasin du village. Le niveau le plus connu des consommateurs – le magasin d’où ils apportent effectivement l’électricité à la maison – est le niveau 7. À ce niveau de basse tension, le courant circule à 230 ou 400 volts dans les prises.

DE GROS INVESTISSEMENTS DANS LE TRANSIT

En tant que pays de transit pour l’électricité, la Suisse dispose d’un réseau de transport solide, dont Swissgrid est responsable. Une part importante de l’électricité qui transite par ces réseaux n’est pas du tout consommée en Suisse. Bien qu’il soit financé par les consommateurs d’électricité suisses, le réseau de transport est en très grande partie utilisé pour le commerce européen. Selon l’Association des entreprises électriques suisses (AES), le courant qui transite chaque année par notre réseau électrique dépasse notre consommation nationale. Selon différentes sources, ce niveau de réseau peut absorber au maximum 12 à 15 GW de puissance. Comme l’explique Swissgrid, environ deux tiers des 6700 kilomètres du réseau de transport ont entre 50 et 80 ans. Ils devront être remplacés dans les années à venir si le commerce européen doit continuer à fonctionner via les réseaux de transport suisses. Si l’on considère les délais entre la planification et la construction d’une nouvelle ligne à très haute tension, qui s’étendent rapidement sur plusieurs décennies, on comprend pourquoi le Conseil fédéral veut accélérer le développement dans ce domaine (page 20). Et ce, d’autant plus qu’il n’existe actuellement aucun accord sur l’électricité avec l’UE, bien que la Suisse soit étroitement reliée au réseau électrique de ses voisins par plus de 40 lignes électriques transfrontalières. Si la Suisse veut continuer à fonctionner comme plaque tournante du commerce européen de l’électricité, elle a besoin non seulement d’un nouvel accord, mais aussi de l’infrastructure correspondante. Cette dernière est payée par tous les ménages qui, selon Swissgrid, contribuent au réseau de transport à hauteur d’environ 7 % de leurs coûts annuels d’électricité.

CAPACITÉ DES NIVEAUX INFÉRIEURS DU RÉSEAU MÉCONNUE

L’adaptation des réseaux aux niveaux 5 et 7 sera plus importante pour la transition énergétique que les capacités de transport. C’est là que seront raccordées la plupart des installations photovoltaïques qui permettront de faire face à l’augmentation de la puissance photovoltaïque à 35 GW prévue par la loi sur l’électricité. Et c’est également là que seront raccordés les nouveaux consommateurs tels que les stations de recharge pour la mobilité électrique ou les pompes à chaleur. A écouter certains politiques, on peint le diable sur la muraille. Les éventuelles conséquences négatives pour les réseaux électriques dues au photovoltaïque sont dramatisées. Lars Huber se penche depuis des années sur les adaptations qui seront réellement nécessaires. Il dirige actuellement le groupe de travail « Maintien de la tension dans le réseau basse tension » en rapport avec les installations photovoltaïques au sein de l’Association des entreprises électriques suisses et il a rassemblé ses connaissances sur le site Internet www.pv2grid.ch. Il part du principe que de nombreux prestataires de services, exploitants de réseaux et même l’Office fédéral de l’énergie utilisent des valeurs de départ erronées dans leurs études et simulations de réseaux en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Selon lui, cela n’est pas sans fondement, car le secteur de l’énergie solaire applique aujourd’hui une intégration au réseau sous-optimale. « La moitié des réseaux électriques calculés aujourd’hui et nécessaires pour le photovoltaïque peuvent être libérés », écrit Lars Huber. Mais peut-on vraiment intégrer 35 GW de puissance PV dans notre réseau électrique ? Lars Huber s’est penché sur cette question dans ses publications. Les opposants au développement du PV avancent souvent l’argument que le réseau électrique suisse peut absorber et transporter simultanément 12 à 15 GW de puissance. Comme expliqué dans le paragraphe précédent, ce chiffre se réfère au réseau de transport. Or, pratiquement aucune installation solaire ne transmettra son électricité via le réseau de transport. C’est même plutôt le contraire. Et même sans mesures supplémentaires, 35 GW de puissance photovoltaïque raccordée nécessiteraient nettement moins de capacité de réseau électrique. En effet, les installations est-ouest, souvent installées aujourd’hui, n’atteignent jamais leur puissance nominale, sur laquelle le raccordement a été axé jusqu’à présent. « Jusqu’à présent, il n’existe aucune étude qui montre réellement quelle puissance d’injection PV notre réseau de distribution suisse peut absorber », explique Lars Huber dans son document « Wissenswertes zur Energiewende ». Il n’est pas clair quelle totalité de courant peut circuler dans les réseaux de distribution suisses. Il trouve également trompeuse l’affirmation selon laquelle le réseau suisse, avec une charge maximale de 10 GW, est déjà souvent à la limite et ne peut donc pas intégrer plus de PV. Une analyse simplifiée dans un réseau de distribution réel montre cependant rapidement que la charge maximale prélevée, les puissances des transformateurs et la capacité dans les lignes principales sont très éloignées les unes des autres. Les puissances des transformateurs sont plusieurs fois supérieures à la charge maximale.

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE DISPOSER DE 100 % DE LA PUISSANCE

Ce que les opposants au photovoltaïque passent sous silence dans le débat sur l’extension du réseau, c’est la possibilité d’utiliser directement l’électricité sur le site de production sans surcharger le réseau. Plus la consommation propre est élevée dans le bâtiment, plus l’injection dans le réseau est faible et plus le raccordement au réseau peut être réduit. Plus la production et les charges dans le bâtiment sont coordonnées, mieux c’est pour le réseau. « Cela peut rapidement réduire à 50 % la capacité nécessaire au niveau du raccordement au réseau pour l’injection, sans qu’il y ait de baisse notable de la production », écrit Lars Huber à ce sujet. Les nouvelles possibilités d’interconnexion pour l’autoconsommation permettront de réduire encore davantage la charge pour le réseau, car les consommateurs et les producteurs pourront être encore mieux coordonnés au niveau local. « Dans une installation PV bien planifiée et bien construite, la puissance maximale d’injection est deux fois moins importante que la puissance installée des modules PV », constate Lars Huber. Chez son employeur SWL Energie AG, il existe désormais une offre qui récompense les clients qui se limitent à cette puissance de 50 %. D’autres fournisseurs proposent également de telles offres (page 18).

QUERELLE SUR LES COÛTS

Une utilisation intelligente de la capacité existante du réseau permet également de réduire les coûts liés à la poursuite de l’extension du réseau. Les exploitants de réseau qui se plaignent aujourd’hui de l’extension coûteuse du réseau pour le photovoltaïque misent souvent exclusivement sur le renforcement des lignes électriques. Celui-ci est financé par les recettes que les gestionnaires de réseau peuvent facturer aux clients conformément à la loi. Selon le principe du soutirage, seuls les consommateurs d’électricité paient pour le réseau. En revanche, le taux d’intérêt auquel les gestionnaires de réseau peuvent rémunérer le capital investi dans les réseaux électriques existants est fixé. Ce coût moyen pondéré du capital, appelé WACC, doit être suffisamment incitatif pour les investissements dans les réseaux électriques. Mais d’un autre côté, il ne doit pas générer un rendement injustement élevé pour les bailleurs de fonds. Or, c’est précisément le reproche que le Surveillant des prix a fait aux gestionnaires de réseau il y a un an. La population et l’économie paient depuis des années des taxes d’utilisation du réseau largement exagérées – chaque année un montant à trois chiffres en millions de trop, a expliqué le Surveillant des prix Stefan Meierhans lors de sa conférence de presse annuelle. « Nous dorons le réseau de la branche électrique », a-t-il déclaré à la « NZZ am Sonntag ». Le raisonnement est le suivant : dans le contexte de taux d’intérêt bas de ces dernières décennies, les gestionnaires de réseau obtiennent des crédits à des taux nettement plus avantageux que ceux facturés avec le WACC. L’année dernière, le WACC était de 4,13 % et il est actuellement de 3,98 %. La différence avec les charges d’intérêts réelles va ensuite dans les poches des gestionnaires de réseau. C’est aussi pour cette raison qu’une extension massive du réseau est plus dans leur intérêt qu’une meilleure utilisation des capacités existantes. L’été dernier, le Conseil fédéral a réagi aux critiques du Surveillant des prix et a proposé une nouvelle méthode de calcul basée sur une approche de rendement du marché. Mais auparavant, les gestionnaires de réseau se sont clairement défendus contre les reproches du Surveillant des prix. Martin Schwab, président de l’Association des entreprises électriques suisses, a déclaré à la NZZ que la majeure partie de cet argent serait réinvestie dans le développement des réseaux. Il a de nouveau affirmé que le développement décentralisé de l’énergie solaire nécessitait « d’énormes investissements dans le système énergétique ». Si le WACC est réduit, cet argent manquera pour l’extension du réseau rendue nécessaire par le tournant énergétique, selon Schwab. C’est incompréhensible dans la mesure où les gestionnaires de réseau peuvent immédiatement facturer les coûts de capital aux consommateurs. L’adaptation proposée par le Conseil fédéral doit permettre aux consommateurs d’électricité d’économiser probablement 127 millions de francs sur les taxes de réseau à partir de 2026. Pour cela, la modification de l’ordonnance doit entrer en vigueur au plus tard le 1er mars 2025.

LE DÉBAT POLITIQUE NE FAIT QUE COMMENCER

Mais les coûts d’extension du réseau et les discussions sur l’extension appropriée et nécessaire du réseau vont se poursuivre. Il serait important que l’extension soit coordonnée au sein d’une zone de réseau de distribution. Jusqu’à présent, les gestionnaires de réseau ont considéré installation par installation, notamment en raison de la législation. Or, l’extension devrait pouvoir se faire de manière coordonnée. S’il est clair qu’un tronçon de rue présente encore un grand potentiel pour l’extension du réseau solaire, celui-ci devrait être orienté dès le départ dans cette direction. De toutes nouvelles possibilités s’offrent également aux exploitants de réseau lorsqu’ils intègrent des batteries adaptées au réseau dans leur système. Cela permet également d’optimiser l’échange au niveau 7 et 5 du réseau. Cela aussi sera un défi, car les batteries, comme d’autres installations de réseau, ont besoin d’espace, ce qui est rare dans les zones d’habitation. C’est maintenant au Parlement de se pencher sur le développement intelligent des niveaux de réseau inférieurs dans le cadre du débat à venir sur l’extension du réseau, comme l’avaient demandé diverses associations dans leurs réponses à la consultation (voir page 20). Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera en détail le message au Parlement que le conseiller fédéral Albert Rösti a promis pour ce printemps lors du Congrès sur l’électricité en janvier.

Sources :

www.swissgrid.ch/de/home/operation/grid-data/current-data.html

www.pv2grid.ch

www.vese.ch/downloads/#fruehjahrstagung2024